環境に良い素材とは?バイオマスプラスチックと生分解性プラスチックの違いについて紹介

この制度の目的は、海洋プラスチックごみ問題や地球温暖化など、環境問題の解決に向けて少しでもプラスチックの使用量を減少させようというものです。

レジ袋有料化がスタート

2020年7月1日にレジ袋の有料化がスタートしました。

この制度の目的は、海洋プラスチックごみ問題や地球温暖化など、環境問題の解決に向けて少しでもプラスチックの使用量を減少させようというものです。

プラスチックごみ全体に占める廃棄レジ袋の割合は、わずか2%程度という環境省のデータ(※)があります。大手コンビニチェーンではレジ袋有料後、有料化前に比べ、レジ袋辞退率が約30%だったものが70%を超える程となりました。

レジ袋有料化制度の中には、無料配布が可能(法令の対象外)となるレジ袋があります。

1. バイオマス素材の配合率が25%以上

2. 海洋性分解性プラスチックの配合率が100%の素材

3. 繰り返し使用が可能とされるプラスチックフィルムの厚みが50ミクロン以上のもの

上記のような無料配布が可能なレジ袋がありますが、実際に制度が始まってみると、大手スーパーやコンビニなどの多くの事業者が、有料に切り替えた上で、さらに環境に優しい素材(1・2)を採用しています。

それでは、環境に優しいとされる「バイオマスプラスチック」や「海洋分解性プラスチック」とは、どういったものなのか、ご紹介します。

(※) 環境省|レジ袋の有料化について

バイオマスプラスチックと生分解性プラスチックの違い

どちらも環境に優しいプラスチックに変わりはありませんが、この2つにはハッキリとした違いがあり、区別する必要があります。

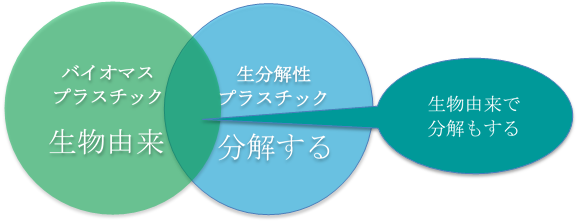

バイオマスプラスチックは「生物由来の資源を原料にした」プラスチック

生分解性プラスチックは「使用後に分解されて自然に還る」プラスチックのことです。

それぞれの名称について、「バイオマス」とは「原料」のことを意味し、生分解性プラスチックの「生分解性」とは「機能」のことを意味しています。

そのため「バイオマスプラスチック」かつ「生分解性プラスチック」で、生物由来で分解することもあれば、「バイオマスプラスチック」だけど「生分解性プラスチック」ではない、またはその逆もありえます。

次の項目で、それぞれの特徴を、もう少し詳しく説明します。

バイオマスプラスチックとは?

バイオマスプラスチックとは「再生可能な生物由来の資源を原料にした」プラスチックで、見た目は通常のプラスチックと変わりません。生物由来の原料といっても、実際にはトウモロコシや、サトウキビ、トウゴマなど、大部分の製品が植物の「非可食部分」から作られています。

再生可能なので石油資源のように枯渇することがありませんし、さらに温暖化の原因とされる「CO₂(二酸化炭素)」の排出も抑えることができます。 これは、原材料の植物が、育成過程の光合成によりCO₂を吸収するからです。

仮にバイオマスプラスチックを焼却処分したとしても、排出されるCO₂は原料として植物が吸収した量と同じということになり、結果的に大気中のCO₂の増減に影響を与えていないという考え方です。

この性質のことを「カーボンニュートラル」と言います。

バイオマスプラスチックには、100%バイオマスプラスチックを原料とした「全面的バイオマス原料プラスチック」と、原料の一部にバイオマスプラスチックを原料とした「部分的バイオマス原料プラスチック」に分けられます。

なお、一般社団法人日本有機資源協会(JORA)では、製品中のバイオマスプラスチックが10%以上、日本バイオプラスチック協会(JBPA)では製品中のバイオマスプラスチックが重量比で25.0%以上の認定された製品に対して、ロゴマークの表示を認めています。

一般社団法人日本有機資源協会(JORA)

日本バイオプラスチック協会(JBPA)

生分解性プラスチックとは?

生分解性プラスチックとは、

「使用中は通常のプラスチックと同じ機能を持ち、使用後には『一定の条件』の下で分解されて、最終的に水と二酸化炭素に分解される、自然に還るプラスチック」です。

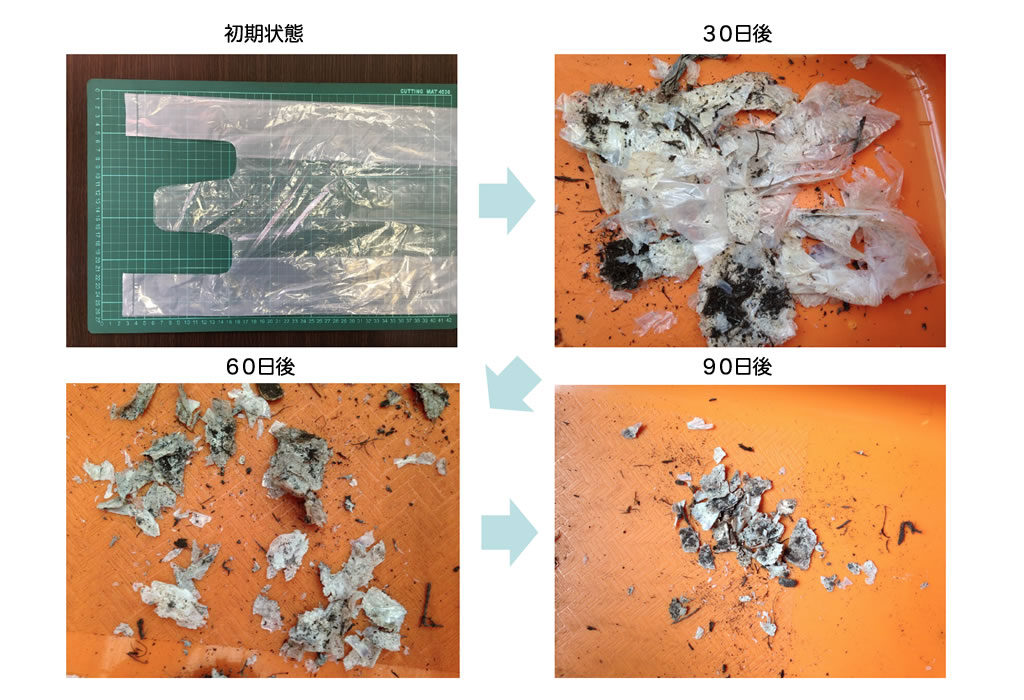

ごみとして焼却処理する必要がないので環境負荷が少なく済み、意図せず環境中に排出されても自然に分解されるので、海洋プラスチックごみの削減などに貢献できる素材です。 ただし、注意点としては、完全に分解されるには数か月単位での時間がかかることと、そもそも分解が進行する条件下にない場合は、まったく分解が進まないことです。 また、当然ながら100%生分解性プラスチック素材でなければ、一部が分解されずに残ってしまいます。

生分解性プラスチックが分解されるためには、自然界に存在する微生物や酵素の働きが不可欠で、海洋や土壌の中では、それぞれ生息する種類や密度が違います。 そのため、生分解性プラスチックは、海洋や土壌の中など、それぞれの環境下で分解されやすいように、数種類が存在します。

今のところ製品化されているものとしては、土壌、コンポスト(高温多湿)、水環境(海洋)の3種類で、すべての環境下で分解される、万能な生分解性プラスチックは存在しません。 なお、ロゴマークについては、日本バイオプラスチック協会(JBPA)が一定の条件を持たした製品について、「グリーンプラ・シンボルマーク」の表示を認めています。